DIE BAHNENTWICKLUNG NACH DER BAHNREFORM UND REGIONALISIERUNG

Bahnreform als Organisationsreform und nicht als Verkehrswendereform

Ende der 1980er Jahre hatte die Verschuldung der DB in der BRD so hohe Ausmaße angenommen, dass die Politik eine grundlegende Reform der DB für nötig erachtete. Zudem sollten nach der Wende DB und DR schnellstmöglich vereint werden, zur neuen DB AG. Die Deutsche Bundesbahn alter Prägung wurde als »schwerfällige Beamtenbahn« diskreditiert. Jetzt sollten Topmanager aus der Wirtschaft wie Heinz Dürr (aus einer autoaffinen Lackierfabrik) und Hartmut Mehdorn (als der Luftfahrtindustrie) die Bahn voranbringen. Dummerweise haben sie dafür aber den »Rückwärtsgang« eingelegt, weil sie ja als Rationalisierer und Sparkommissare »aufgegleist« wurden, ohne Kenntnisse der inneren Zusammenhänge des Bahnsystems und ohne verkehrspolitische Programmierung.

Überall in Europa war der Neoliberalismus mit weitreichenden Privatisierungswellen auf dem Vormarsch. Und daher sollten auch öffentliche Unternehmen wie kommunale Wasser- und Elektrizitätswerke und vor allem die großen Bundesunternehmen grundlegend reformiert und wie privatwirtschaftliche Unternehmen geführt werden, als »Antithese« zu beamtenbasierten »Staatsunternehmen«, die als uneffizient und unwirtschaftlich galten. Die Politik und der neue Bahnchef Mehdorn »schwärmten« von einer global operierenden Börsenbahn. Viele neue, bahnfremde Manager aus der Auto- und Luftfahrtbranche sollten mit ihren Sanierungsplänen und Börsenspekulationen die Bahn gewinnbringend machen. Nur unternehmerisches Kalkül sollte die Bahnstrategie lenken. Und das lautete überwiegend Sparkurs, Schrumpfkurs und Rationalisierungskurs.

Noch heute leiden die Bahn und ihre Leistungsfähigkeit unter vielen damals getroffenen Fehlentscheidungen wie beispielsweíse dem systematischen Rausreißen von Weichen und Überholgleisen oder dem schrittweisen Abbau des InterRegio-Angebot und den grassierenden Stilllegungen und Bahnhofsschließungen und Verkäufen von Bahngebäuden und dem Abbau der Güterbahnhöfe und Anschlussgleise in der Fläche.

Spartentrennung

Jetzt wurden die verschiedenen Geschäftsbereiche unternehmerisch voneinander getrennt in die Sparten

– Nahverkehr

– Fernverkehr

– Güterverkehr

– Netz und Traktion

– Station und Service

– Immobilien und Eisenbahnvermögen

– Personal

Diese »Filetierung« der Bahn führte schnell zu einem fortwährenden Organisationschaos und zu massiven Ineffizienzen, weil jeder Teil getrennt abrechnen und planen musste und viele Synergien zerstört wurden. Es entstanden viele neue Untereinheiten, in Summe umfasste die DB AG am Ende etwa 200 verschiedene Unternehmen. Während beim Personal ein drastischer Abbau angestrebt wurde, nahm die Zahl der »Häuptlinge«, also der Wasserkopf des Managements, erheblich zu. Und in den Vorstand und in die oberen Etagen des Managements kamen überwiegend bahnfremde Manager, gelegentlich auch Mangerinnen. Natürlich brauchten sie hohe Gehälter und hatten wenig Kenntnis vom Bahnsystem, seiner Technik und seinen Strukturen. Vor allem hatten sie keine verkehrspolitischen Konzepte und schon gar keinen Verkehrswendeehrgeiz weg vom Autoverkehr und Flugverkehr. Denn aus diesen Branchen kamen sie ja meist. Sie wurden als »Sanierer« eingestellt, mit der Maßgabe, einen drastischen Rationalisierungs- und Sparkurs umzusetzen.

Permanentes Orga-Chaos

In dieser Zeit war die Bahn wie eine Amöbe, die ständig ihre Form ändert. Wer mit der Bahn Projekte machen wollte, bekam alle paar Monate wieder neue Gesprächspartner vorgesetzt. In dieser Chaoszeit begann das Prinzip der bahn- und verkehrspolitischen Verantwortungslosigkeit.

Globalisierungskurs

In der Zeit des fortschreitenden Neo-Liberalismus waren große Teile der Wirtschaft auf Globalisierungskurs. Man kaufte sich weltweit in Mobilitätsunternehmen ein, die DB AG vor allem in der Luftverkehrs- und Lkw Branche. Angeblich sollten so Synergien gehoben werden, angesichts des systematischen Zerstörens der alten Synergien im Bahnsystem ein ziemlicher Hohn. Tatsächlich waren viele der globalen Aktivitäten der DB AG verlustbringend. Vor allem geriet angesichts der globalen Engagements das Kerngeschäft in Deutschland immer mehr ins Hintertreffen.

Keine Regionalisierung des Güternahverkehrs (SGNV) auf der Schiene

Die Güterbahn sollte eigenwirtschaftlich betrieben werden. Das große Güterbahngeschäft wurde mit Russland und China erhofft. Das deutsche Güterbahngeschäft dagegen wurde weitgehend der Straße überlassen. Dafür kaufte die Bahn Schenker und Luftfrachtgesellschaften, um sich selbst auf der Straße und in der Luft Konkurrenz zu machen.

Die Bahn kaufte Schenker, Europas größten Spediteur, um auf der Straße zu verdienen, die Güterbahn dagegen wurde sträflich vernachlässigt

Regionalisierter SPNV ohne Nachahmung beim SGNV

Immerhin, im SPNV hatte die Regionalisierung durchaus Erfolge gebracht. Die von den Aufgabenträgern (Länder oder Zweckverbände) beauftragten Regionalbahnunternehmen operierten kundennäher mit modernen Angebotskonzepten. Sie mussten sich im Angebotswettbewerb behaupten. Die DB geriet da oft wegen ihrer schwerfälligeren Angebotspolitik ins Hintertreffen und verlor immer mehr Ausschreibungen gegen die kleinere, flexiblere und kreativere Konkurrenz. Umso mehr fragt sich, warum man nicht parallel zur Regionalisierung des SPNV auch eine Regionalisierung des SGNV, des Güternahverkehrs angestrebt hat, damit auch das regionale Güterbahnangebot besser wird und zur Entlastung der Straßen und Orte beiträgt, die unter dem immer stärkeren Lkw-Verkehr leiden. Das hatte sicher auch mit dem Selbstbild der Güterbahn zu tun, die sich für das mühsame Regionalgeschäft nicht mehr engagieren wollte, sondern nur Relationen jenseits der 400 km und überwiegend sogenannte Massengüter bedienen wollte.

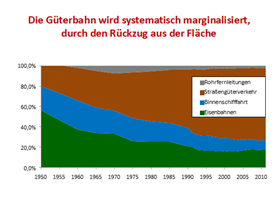

Seit 60 Jahren schrumpft der Marktanteil der Güterbahn wegen falscher Angebotskonzepte und des Rückzugs aus der Fläche

Heutzutage ist das Transportvolumen bei Massengütern aber immer geringer, während das Volumen kleinteiligen Stückgutsendungen des online-Handels einen immer größeren Anteil am Fahrtenaufkommen hat. Wer sie ignoriert, manövriert sich strategisch ins Abseits. Kurzlaufende und kleinteiligen Güterverkehre machen heute etwa 80 % aller Fahrten mit Lkw und Lieferwagen aus.

Die Bahn würde sicher anders operieren, wenn die Bahnreform regionale Aufgabenträgerschaften für den Güternahverkehr vorgesehen hätte. Regionale Bahnunternehmen würden dann näher an der regionalen Wirtschaft operieren. Kommunale und regionale Verkehrsentwicklungs- und Nahverkehrspläne müssten dann routinemäßig auch klären, was eine regionale Güterbahn leisten kann, wie ihre Logistik und die jeweiligen Umschlagstellen (GVZ

Güterverkehrs- und Güterverteilzentren und KLV

Anlagen für Kombinierten Containerverkehr) dezentral organisiert werden. Wie beim SPNV müsste der Bund auch für SGNV entsprechende Mittel an die Länder übergeben, mit denen dann Güterbahnleistungen bestellt werden können.

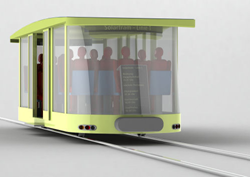

Modulare Containersysteme können mit ihren kleineren Formaten auch den Stückgutverkehr revolutionieren. Zusammen mit dem Cargo Sprinter und dem KombiBUS machen sie auch kleinvolumigen Güterverkehr in der Fläche wieder bahnaffin

Früher war die Güterbahn sehr dezentral aufgestellt. Jede größere Stadt hatte mehrere Güterbahnhöfe, jedes kleine Dorf mit Gleisanschluss hatte einen Güterschuppen mit Güterrampe, über die vor allem auch viele landwirtschaftliche Güter sowie Holz, Kies et cetera abgefertigt wurden. Auch Handel und Handwerk nutzten die Güterbahn für ihre Transporte. Große Industriebetriebe hatten eigene Werksbahnen. Das Sammeln von kleinteiligem Stückgut und das Zusammenführen von Einzelwagen wurde dezentral organisiert, ursprünglich sehr personalintensiv. Heute kann eine digitale Güterlogistik und autonomer Schienentransport die gleichen Aufgaben sehr rationell und klimafreundlich über die Schiene abwickeln, wenn erst mal die Denkblockaden des Bahnmanagements aufgelöst sind.

Typisches Beispiel einer früheren Lokalbahn, die schon 1908 im Tauferer Tal elektrisch angetrieben wurde und erfolgreich Personen und Güter beförderte.

Große GVZ sind mit mehreren Portalkränen bestückt, die die Container vom Lkw auf den Güterwaggon oder von einem Zug auf einen anderen heben. Aber der Güterverkehr braucht auch viel mehr mittlere und kleine Anlagen, bei denen die Güter auch mit Gabelstaplern oder als Abrollcontainer mit Seilwinden bewegt werden. Große, mittlere und kleine GVZ müssen ein dezentrales System bilden. Kein größerer Ort darf ohne einen intermodalen Verladepunkt bleiben. Dafür können auch die vielen noch bestehenden Güterschuppen der alten Güterbahn genutzt werden, die für modernen Güterverkehr reaktiviert werden müssen.

Der Tram-Train als Option

Eine weitere intelligente Zwitterlösung im Schienenverkehr wurde von der Albtalbahn der Karlsruher Verkehrsbetriebe angestoßen, mit dem sogenannten »Karlsruher Modell«. Es benutzt eine Straßenbahn, die sowohl im kommunalen Karlsruher Straßenbahnschienennetz mit Kommunalstrom als auch auf Eisenbahnstrecken mit DB-Strom verkehren kann. Gleichzeitig wurde im schnell wachsenden Liniennetz der KVV mit System für neue Haltepunkte gesorgt. Die spurtstarken und vieltürigen Straßenbahnen können viel öfter halten als die alten, schweren Dampfeisenbahnzüge, die mit Dampflokomotiven allein schon 4-6 km Fahrstrecke brauchten, um die eigentliche Zielgeschwindigkeit (damals meistens nur 80 oder 100 km/h) zu erreichen.

Durch die so gesteigerte metrische Kundennähe mit viel kürzeren Zu- und Abgangswegen und psychologische Kundennähe einer starken örtlichen Verankerung stiegen die Fahrgastzahlen in der Region Karlsruhe auf allen betroffenen Strecken schnell an, mindestens um das Vierfache, teilweise auch um das Achtfache.

Das Karlsruher Modell hat dann auch anderswo Nachahmung gefunden, so zum Beispiel bei der Saarbahn in Saarbrücken, der Regio-Tram in Kassel oder im Regionalverkehr rund um Chemnitz.

Die schwere Bahn als »Hypothek«

Trotz solcher Erfolge hat die DB ihre Angebotskonzepte lange Zeit nicht grundlegend verändert. Es blieb bei schweren Loks und dem schlechten Image als »schwere Bahn«, also auch schwerfällige Bahn. In der sehr starren Eisenbahnbetriebsordnung EBO erzwangen die hohen Gewichte maximale Standards für die Fahrweg- und Fahrzeugzulassung und legitimierten immer wieder eine teure Überdimensionierung der Fahrzeuge und maximale Standards für die Strecken.

Flexible Bahnen als Vorbilder

In anderen Bahnländern wurde schon sehr früh ausgehend von den guten Erfahrungen der kommunalen Straßenbahnen mit ihrer Doppel- und Dreifachtraktion und Automatikkupplung das Prinzip der Flügelung eingeführt. Es operiert mit »Halb- oder Drittelzügen«, die sich auf nachfrageschwachen Streckenabschnitten in dünn besiedelten Regionen teilen oder vereinen können. Automatikkupplungen fanden im Straßenbahnbereich schon früh Verwendung, während die schwere Eisenbahn viel zu lange mit dem System aus Puffern und schweren Haken und Schraubverbindungen arbeitete, was die Zugbildung im Personen- und Güterverkehr extrem langwierig und personalaufwändig machte. Die Flügelung erlaubt eine flexible Anpassung der Kapazitäten an wechselnde Nachfrage. Die Bahn dagegen blieb auf »Ganzzüge« fixiert, mit ihren IR-, IC-, EC- und ICE-Linien und den Langzügen der Güterbahn. Bahnchef Mehdorn rühmte gern die mehrere km langen Güterzüge in USA, Kanada oder Russland. Das sind aber riesige Länder ohne die dezentrale Kleinteiligkeit Deutschlands. Bei uns sind viel flexiblere und variablere Zugkonzepte gefragt.

Späte Flügelung beim ICE

Mit der Einführung des Triebzugprinzips im ICE wurde das erste Mal im Personenfernverkehr eine Flügelung versucht, durch Verbinden oder Trennen von ICE-Einheiten. An sich hatte die Flügelung durch das frühere Kurswagensystem bei der Bahn eine lange Tradition, allerdings war das Ab- und Umkoppeln von Kurswagen damals eine sehr zeitraubende Aktion. Voraussetzung für moderne, schlanke Flügelung ist eine funktionsfähige Automatikkupplung und das Weglassen der umständlichen Bremsproben.

Erstmals Anwendung fand das Prinzip beim ICE in Hamm, später auch an anderen Knoten. Das Trennen oder Verbinden von ICE-Einheiten ist leider aber oft noch störanfällig, obwohl es im Nahverkehr schon viel länger praktiziert wird. Bei Straßenbahnen ist die schnelle Traktionsbildung mit An- und Abhängen von Wagen gängige Praxis.

Zukünftig braucht man im Interesse der Anpassung der Zugkapazitäten auch im Fernverkehr unterschiedliche Traktionslängen mit Ganz-, Halb- und Drittelzügen.

Aber erst, wenn die Automatikkupplung und das Flügelzugprinzip auch Eingang in dieGüterbahn gefunden haben und die Zugbildung schnell und flexibel erfolgen kann, wird die Güterbahn konkurrenzfähig zur Straße.

Light Rail und Akkutriebwagen für den SPNV

Seit das Karlsruher Modell und vergleichbare Entwicklungen in den europäischen Nachbarländern gezeigt hatten, dass die Bahn viel von den kommunalen Straßenbahnen lernen kann, wurden immer öfter mit Triebwagen der »Light Rail-Generation« große Erfolge erzielt. Die Bahnregionalisierung hat hier starke Impulse für einen innovativen Fahrzeugmarkt gesetzt. Immer mehr regionale Bahnunternehmen setzen jetzt kleinere Triebwagen ein, wie den »Talent« von Talbot/Bombardier, der sich in den 1990er Jahren erstmals dem alten Vorbild des Schienenbus annäherte. Leider wurde damals die Chance verpasst, mit solchen Fahrzeugtypen systematisch die Reaktivierung stillgelegter Schienenstrecken zu forcieren. Es blieb bei wenigen Einzelbeispielen.

Ein Beispiel für die verschiedenen neuen Leichttriebwagen, die in den 1990er Jahren nach der Bahnregionalisierung vermehrt im ländlichen Bahnverkehr eingesetzt wurden. Natürlich mit Automatikkupplung und als Wendefahrzeug

Die neue Generation von batterie-/akkubasierten Elektrotriebwagen für die immer noch vielen bisherigen Dieselstrecken

Und leider wurde zunächst auch die Chance für elektrische Akkutriebwagen verpasst, die erst jetzt allmählich ins Netz kommen.

Schienenbus 2.0 – als Option für Reaktivierungen

Inzwischen wächst die Einsicht, dass sich mit Hilfe von kleineren, leichteren und elektrischen Triebwagen ganz neue Chancen für eine wirtschaftliche Reaktivierung von Schienenstrecken bieten. Sie können dank moderner Akkutechnik auch ohne Oberleitungen elektrisch fahren. Sie sind in Format und Gewicht speziell auf dünn besiedelte Regionen ausgelegt und ermöglichen wie der alte Schienenbus wirtschaftlichen Schienenverkehr in der Fläche. Vorbild sind die modernen Midibusse, die in innovativen Orts- und Stadtbussystemen Einsatz finden.

Eine englische Very Light Rail-Studie für einen modernen Schienenbus

Die deutsche Variante des akku-elektrischen kleinen Schienenbus 2.0 (sogenannte SolarTram) für ländliche Reaktivierungsstrecken, mit Platz für 30 Passagiere, Gesamtgewicht unter 10 t und zugelassen für 60 km/h.

An ihrem Format orientiert sich die begrenzte Kapazität von 30 Plätzen pro Einheit. Aber auch zwei oder drei Einheiten sind kuppelbar. Das geringe Gewicht und die mäßige Geschwindigkeit erlauben das Befahren von alten Schienenstrecken ohne große Infrastrukturinvestitionen. Die Logistik der Betriebssteuerung und Fahrzeugkommunikation und Bahnübergangssicherung erfolgen mit digitalen und sensorischen Techniken. Das macht Reaktivierungen auch in dünn besiedelten Gebieten wieder wirtschaftlich. Mit solchen »Very Light Rail«-Fahrzeugen wird das Zeitalter der »schweren Dampf- und Dieselbahn« beendet. Die Bahn wird flexibel, »schlank« und innovativ und leistet ihren Beitrag zum Klimaschutz.

Faktor Geschwindigkeit – was ist das richtige Maß? Rein konstruktiv hängt das Fahrzeuggewicht nicht nur von der Art des Antriebs (Kohle, Diesel, Oberleitungs- oder Akku-/Batterie-Strom) ab, sondern von der angestrebten Zielgeschwindigkeit. Je schneller eine Bahn fahren soll, desto massiver müssen ihre Fahrzeuge gebaut werden. Noch findet man kleine, leichte Schienenfahrzeuge nur in Sonderfällen. Beispielsweise bei den touristischen Inselbahnen oder bei den wenigen verbliebenen Kleinbahnen, die meist auf Schmalspurschienen verkehren. Sie brauchen wegen der geringen Streckenlängen keine hohen Geschwindigkeiten, sind aber trotzdem bei ihrem Publikum meist sehr beliebt wegen des gemütlichen Fahrerlebnisses.

Also stellt sich die zentrale Frage, was eigentlich angemessene Geschwindigkeiten für die Bahnen sind. Sich nur auf hohe Geschwindigkeit einzustellen, ist jedenfalls allein schon aus Kostengründen wenig sinnvoll. Denn die Kosten für die Fahrwege und Fahrzeuge steigen in der Regel exponentiell mit der Geschwindigkeit. Erreicht werden muss eine Geschwindigkeit, die eine ausreichende Kundenakzeptanz ermöglicht. Insofern muss die Bahn schneller als die Konkurrenz sein. Der Hauptkonkurrent der Bahn ist aber nicht das Flugzeug, sondern der Pkw im Personenverkehr und der Lkw im Güterverkehr. Und bei freier, ungehinderter Fahrt erreicht der Autoverkehr außerhalb von Autobahnen selten durchschnittliche Reisegeschwindigkeiten von über 100 km/h, im Autobahnbereich von über 120 km/h, selbst wenn dazwischen mit Pkw auch mal schneller gefahren werden kann. Die vielen Staus und die langen Innerortsabschnitte der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen reduzieren die durchschnittlichen Reisegeschwindigkeiten der Pkw erheblich.

Da schafft die Bahn mit den heute im RE-Bereich vielfach schon gefahrenen 160 km/h und im RB-Bereich oft schon 120-140 km/h immer einen Reisezeitvorteil, der im Fernverkehr mit den auf vielen Strecken möglichen 160-200 km/h nochmals gesteigert wird. Selbst im S-Bahn-Bereich schafft die Bahn mit ihren spurtstarken Fahrzeugen und vielen und breiten Türen für schnelle Fahrgastwechsel und kurze Haltezeiten mittlerweile durchschnittliche Reisegeschwindigkeiten um 100 km/h, die dem innerörtlichen Straßenverkehr weit überlegen sind.

Tür-zu-Tür-Reisezeiten maßgeblich

Ohnehin ist für die Konkurrenzfähigkeit nicht die Höchstgeschwindigkeit auf der Strecke, sondern die Tür-zu-Tür-Reisezeit zwischen Quelle und Ziel ausschlaggebend. Sie setzt sich zusammen aus der Zugangszeit vom Start bis zum ersten genutzten Verkehrsmittel, also beim Auto zum Stellplatz oder Parkplatz, beim Öffentlichen Verkehr zur Haltestelle oder zum Bahnhof. Und am anderen Ende der Reise ist es dann wieder die Abgangszeit vom Verlassen des genutzten Verkehrsmittels bis zum Ziel. Beim Auto verlängern dann gegebenenfalls die langen Wartezeiten im Stau die Reisezeit. Beim öffentlichen Verkehr ergeben sich beim Umsteigen unter Umständen lange Wartezeiten, je nachdem, wie dicht die Takte und wie gut die Anschlusssicherungen sind. Weiter ist wichtig, wie gut die verknüpften Linien räumlich zugeordnet sind, womöglich mit langen Wegen, mehrfachem Kreuzen von Straßen und eventuell auch mehrfachem Treppensteigen.

Langsam wird der öffentliche Verkehr durch verpasste Anschlüsse, unzureichende Taktdichten und ärgerliche Verspätungen. Außerdem kosten die vielen Langsamfahrstrecken des Bahnnetzes wegen unzureichender Streckenpflege viel Reisezeit. All dies verhindert die Ausschöpfung des Geschwindigkeitspotenzials.

Tempolimits beim Autoverkehr erleichtern die Reisezeitkonkurrenz. Der wichtigste Konkurrent der Bahnen ist das Auto. Im innerörtlichen Kfz-Verkehr ist in Deutschland wie auch in den meisten Nachbarländern derzeit zwar noch auf Hauptverkehrsstraßen Tempo 50 km/h zugelassen. Mittlerweile wird aber in der Verkehrspolitik aus Klima, Umwelt- und Sicherheitsgründen zunehmend eine generelle Innerortshöchstgeschwindigkeit von 30 km/h gefordert, so beispielsweise von den sechs größten deutschen Städten. Schon Ende der 1970er Jahre hatte der Deutsche Städtetag eine generelle Höchstgeschwindigkeit gefordert, die der Gesetzgeber Bund aber aus Angst vor dem Autovolk beharrlich verweigert hat.

Heutige Nahverkehrsfahrzeuge sind ausreichend schnell

S-Bahnen, Regionalbahnen und Regionalexpresse sind heute mit ihren spurtstarken Fahrzeugen schon ziemlich schnell unterwegs und gut konkurrenzfähig, wenn sie ein ausreichend dichtes Netz mit vielen Haltestellen haben. Nur bei langen Zu- und Abgangswegen und damit fehlender Kundennähe sinkt die Konkurrenzfähigkeit in Sachen Reisezeit.

Fernverkehrsbahnen technisch ausreichend schnell

im Fernverkehr sind fast alle Zuggattungen für 160-200 km/h geeignet, die diversen ICE-Generationen auch für deutlich mehr. Sie können technisch schneller fahren, als es aus Gründen der Konkurrenzfähigkeit mit dem Autoverkehr eigentlich nötig wäre. Für ihre Konkurrenzfähigkeit ist entscheidend, wie dicht das Netz des Fernverkehrs ist und wie gut es die relevanten Relationen bedient.

Verschlechterung der Reisezeiten im Fernbahnnetz trotz schnellerer Züge

Leider hat sich durch das Stilllegen der Inter-Regio-Züge und das Verkleinern der IC-Netze die Systemgeschwindigkeit erheblich verschlechtert, was zu der Paradoxie führt, dass zwar die Züge schneller, aber die Bahnfahrten im Fernverkehr trotzdem langsamer geworden sind. Denn viele Oberzentren und fast alle Mittelzentren wurden ja von der Bedienung mit schnellen Fernverkehrszügen abgehängt.

Hochgeschwindigkeitsfetischismus macht die Bahn noch langsamer

Im Fernverkehr waren die letzten Jahrzehnte weltweiter Bahnpolitik stark geprägt vom Hochgeschwindigkeitsfetischismus. Mit Blick auf die französischen (TGV) und japanischen (Shinkansen) und neuerdings auch chinesischen Hochgeschwindigkeitszüge jagten auch die deutschen Bahningenieure und die von ihnen infizierten Verkehrspolitiker den Geschwindigkeitsrekorden hinterher und setzten alles auf den ICE und auf Neu- und Ausbaustrecken für den Hochgeschwindigkeitsverkehr. Weil aber die Physik unbestechlich ist und deswegen die Kosten, Energieverbräuche, Emissionen und der Verschleiß der Bahnen exponentiell zur Geschwindigkeit wachsen, blieben die Netzfortschritte des Hochgeschwindigkeitsnetzes minimal. Neubaustrecken des Hochgeschwindigkeitsnetzes bestehen fast nur aus Tunneln und Brücken und sind auf freier Strecke hinter hohen Lärmschutzwänden verbarrikadiert. Die Projektrealisierung dauert Jahrzehnte wegen der massiven Eingriffe in die Landschaft und hohen Anforderungen an den Lärmschutz.

Problem der großen räumlichen Selektivität der Hochgeschwindigkeit

Strategisch führt der hohe Preis der Hochgeschwindigkeitszüge und -strecken zu einer großen räumlichen und zeitlichen Selektivität. Der Fortschritt beschränkt sich auf wenige Korridore und verhindert, dass der wichtigste Beschleunigungsfaktor, die Taktverdichtung, angemessen genutzt wird. Mit Stundentakten im ICE-Bereich ist man im Durchschnitt aller Reisenden viel zu langsam, weil die langen Warte- und Umsteigezeiten voll zu Buche schlagen. Deswegen ist die Grundidee des Deutschlandtaktes, die Wartezeiten durch systemische Anschlusssicherung zu minimieren, richtig – und viel wichtiger, als die Erweiterung der Neu- und Ausbaustrecken. Allerdings reicht dafür der Halbstundentakt und teilweise sogar nur Stundentakt als Systembasis nicht aus. Auf japanischen und chinesischen Hochgeschwindigkeitsstrecken verkehren die Züge meist im Zehnminutentakt oder noch kürzeren Intervallen.

Falsche strategische Positionierung der Hochgeschwindigkeitsbahn

Mit der Hochgeschwindigkeitsbahn wird vor allem eine ausreichende Konkurrenzfähigkeit mit dem Luftverkehr angestrebt. Doch dem mengenmäßig sehr begrenzten Luftverkehr mit hohem Aufwand Kundschaft abzujagen, ist klima- und verkehrspolitisch der falsche Weg, weil man »mit Kanonen auf Spatzen schießt« und ausgehend vom Luftverkehrssystem die falschen Strategien entwickelt. Das Luftverkehrssystem ist geprägt von einer begrenzten Zahl von nationalen und internationalen Flughäfen. Die Zahl der Verbindungen ist dadurch sehr selektiv. Und im Luftverkehr gibt es keine Zehnminutentakte für die meisten Relationen, nicht einmal im Luftverkehrsland USA. Weil aber die Bahnpolitik seit den 1980er Jahren im Vorstand wie im Aufsichtsrat stark von Bahnmanagern geprägt wurde, die vorher in der Luftverkehrsbranche gearbeitet hatten, wurde das »Hub-and Spoke«- System (Nabe und Speiche) mit wenigen sogenannten »Drehkreuzen« zum Maßstabgeber, was maßgeblich zur Schrumpfbahnkonzeption mit räumlicher Konzentration auf wenige Knoten und Hochgeschwindigkeitsstrecken beitrug.

Konkurrenz zum Autoverkehr braucht eine Flächenbahn

Der Autoverkehr dagegen funktioniert mit dichten Netzen von Fernstraßen mit vielen Knoten und noch viel dichteren Netzen sogenannter »sekundärer« Straßen (Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen). An diesem Netz muss sich orientieren, wer die Straßen vom Autoverkehr entlasten will. Das ist die klimapolitische Hausaufgabe, die Deutschland (und alle anderen Länder auch) bewältigen muss. Das geht nur mit dem komplett anderen Ansatz einer sogenannten »Flächenbahn«, wie sie Deutschland auch schon einmal hatte, bevor der Stilllegungsfuror und Straßenbaufanatismus das Land und seine Verkehrssysteme grundlegend verändert haben.

160 km/h als Messlatte der Konkurrenzfähigkeit

Denn der verkehrs- und klimapolitisch entscheidende Konkurrent der Bahn ist der Personen- und Güterverkehr auf der Straße. Um ihn zu konkurrenzieren, reichen deutlich geringere Geschwindigkeiten aus. Eine erste wichtige Grenze bilden 160 km/h, weil für schnellere Strecken keine beschrankten Bahnübergänge mehr zulässig sind. Auch die anderen Parameter wie Radien für Kurven und Neigungen für Gefälle- und Steigungsstrecken werden jenseits der 160 km/h viel trassierungsschwieriger und können kaum mehr landschaftsschonend und ortsgerecht gebaut werden.

Neu- und Ausbaustrecken der Hochgeschwindigkeit extrem teuer und planungszeitaufwändig

Dann kosten Neu- und Ausbaustrecken immer gleich Milliardensummen für die vielen Tunnel und Brücken. Die Projekte geraten dann in extremen Zeitverzug, wie beim Anschluss an den Gotthard- und Brennertunnel. Jenseits der 200 km/h steigen Emissionen, Energieverbräuche und Streckenverschleiß extrem an.

Hochgeschwindigkeit reduziert die Leistungsfähigkeit

Bei so hohen Geschwindigkeiten ist eine Harmonisierung von Fern- und Nahverkehr sowie Personen- und Güterverkehr kaum mehr möglich. Daraus resultiert dann ein erheblicher Verlust an Leistungsfähigkeit, der nur kompensiert werden könnte, wenn die Infrastruktur für regelmäßige Überholvorgänge ertüchtigt würde durch ausreichend Überholgleise und Weichen beziehungsweise im Umfeld der großen Knoten durch mehrgleisigen Ausbau der Zulaufstrecken.

Leistungsminderung durch hohe Geschwindigkeiten im Straßenverkehr altbekannt

Dass hohe Fahrgeschwindigkeiten leistungsmindernd sind, hat das Autovolk allmählich begriffen. Viele Autobahnstaus resultieren aus unsinniger Raserei. Deswegen gibt es ja auf staubelasteten Strecken automatische Geschwindigkeitsminderungsanlagen, mit denen versucht wird, durch stufenweises Absenken des zulässigen Tempos die Leistungsfähigkeit zu erhalten und Staus zu vermeiden. Leistungssteigernd ist eine Harmonisierung der Geschwindigkeiten.

Netztrennung als der falsche Weg

Als Gegenmittel gegen diese Logik hat die Bahn in ihrer Netzgestaltung zeitweise versucht, eine durchgängige Trennung von schnellen und langsamen Netzen (schnell für die Hochgeschwindigkeitszüge, langsam für den Nahverkehr und die Güterbahn) zu etablieren Das erste Versuch dieser Strategie wurde auf der Neubaustrecke Frankfurt-Köln unternommen. Sie kann bislang nur vom schnellen ICE-Verkehr genutzt werden. Dabei wäre die Strecke eine ideale Trasse, um das extrem lärmbelastete Mittelrheintal zwischen Mainz und Bonn mit seinen zwei stark vom Güterverkehr belasteten Bahnstrecken vom Güterverkehr zu entlasten. Aber an die Nutzung durch Güterzüge wurde bei der Trassierung der Neubaustrecke nicht gedacht. Und ein weiteres Ergebnis des Bolzstreckencharakters der Neubaustrecke ist der schnelle Verschleiß, der schon nach 20 Jahren eine komplette Erneuerung der Gleise erforderte.

Mit der ersten exklusiv für den Hochgeschwindigkeitsverkehr gebauten Neubaustrecke wurde die Chance vertan, das extrem lärmbelastete Mittelrheintal mit seinen zwei Bahnstrecken vom lärmintensiven Güterverkehr zu entlasten. Die Strecke hat 30 Tunnel und 18 Talbrücken und war daher extrem teuer.

Zulaufstrecken erweitern

Sinn ergibt eine solche Strategie nur am anderen Ende der Geschwindigkeitsskala, wenn eine dichte Gleisbelegung mit Nahverkehrszügen (S-Bahnen, Regionalbahnen) für den reibungslosen Zu- und Ablauf des Fernverkehrs zum Problem wird. Dann sollten eigene dritte und vierte Gleise für die im dichten Takt verkehrenden Nahverkehrsbahnen gebaut werden und durch zusätzliche Weichen und sog. »Überwerfungsbauten« kapazitätsabhängige Gleiswechsel ermöglicht werden. Dagegen ist es Illusion, die sonstigen Mischnetze mit gemeinsamer Nutzung der Schienen durch Nah- und Fernverkehrs- und Güterbahnen durchgängig entflechten zu wollen. Das entspräche einer Strategie, ein eigenes Hochgeschwindigkeitsautobahnnetz für Porsche & Co. und ein eigens Lkw-Autobahnnetz und ein Netz für Klein- und Mittelklassewagen schaffen zu wollen.

Fahrzeugdesign macht Hochgeschwindigkeitszüge beim Fahrgastwechsel langsam

Eine weitere Paradoxie der Hochgeschwindigkeit ergibt sich aus dem Türdesign aller Hochgeschwindigkeitszüge. Die Tüten sind meistens sehr schmal. Das hat einerseits technische Gründe wegen der Druckertüchtigung bei Zug-Begegnungen im Tunnel. Und es hat auch zu tun mit dem Wunsch, so ähnlich wie »Flieger« auszusehen, die ja schließlich auch nur schmale und wenige Türen haben, eine vorn und eine hinten plus eine Versorgungstüre. Die geringe Zahl und Breite der Türen führt nun aber zu einer regelmäßigen Verlängerung der Fahrgastwechselzeiten, weil an der Türe nur »Einrichtungsverkehr« und kein gleichzeitiges Ein- und Aussteigen mehrerer Personen möglich ist. Dies führt in Regionen mit mehreren kurz hintereinander liegenden ICE-Halten wie in Berlin, Hamburg oder München oder der Metropole Ruhr, dem Rhein-Main-Gebiet oder dem Rhein-Neckargebiet regelmäßig zu Verspätungen, weil die fahrplanmäßige Haltezeit von meist nur zwei Minuten erheblich überschritten wird. Mehr und breitere Türen würden als die Züge schneller machen. Im Nahverkehr ist vor allem bei den S-Bahn diese Logik konsequent beachtet. Im Fernverkehr wäre sie mit technischen Variationen für die Druckertüchtigung und Vergrößerung der Plattformflächen an den Türen auch angezeigt, wird aber wegen der Unterscheidbarkeit zum Nahverkehr nicht umgesetzt.

Die Bahnhofsfrage bei Hochgeschwindigkeitszügen

Ein weiteres Problem der Hochgeschwindigkeitsbahn kann gut am Beispiel Frankreich studiert werden und hat auch wieder mit der Orientierung am Luftverkehr zu tun. Früher lagen die Bahnhöfe immer so zentral wie möglich, die Züge fuhren also mitten in die Städte, sparten damit den Fahrgästen lange Zu- und Abgangszeiten und boten ein Maximum an Anschlussverbindungen.

Bahnhof auf der »grünen Wiese«? Heute sind die meisten TGV-Bahnhöfe des französischen Hochgeschwindigkeitsnetzes weit draußen, auf der grünen Wiese angeordnet – so, wie die Flughäfen aus Platz-, Emissions- und Sicherheitsgründen immer weitab von den eigentlichen Zielen in den Städten lokalisiert wurden, allein weil sie wegen der immer schnelleren und größeren Flugzeuge immer längere Start- und Landebahnen brauchten. Und weil Hochgeschwindigkeitsfahren extrem lärmintensiv sind, glaubt man, die Trassen der Hochgeschwindigkeitszüge außen um die Städte führen zu müssen. Die alten Schienentrassen verliefen dagegen oft mitten durch bebaute Gebiete.

Langsame Hochgeschwindigkeitsbahnen

Das macht aber in der systemischen Gesamtreisezeit die Hochgeschwindigkeitsbahnen langsamer, weil in der Reisekette immer noch eine lange letzte Etappe im Vor- und Nachlauf einzulegen ist. Diese letzte Etappe dauert dann oft fast genauso lange wie der sogenannte »Hauptlauf«.

Autogerechte Hochgeschwindigkeitsbahnhöfe und Flughafenbahnhöfe

Und im Falle der TGV-Bahnhöfe werden diese Bahnhöfe immer umgeben von riesigen Großparkplätzen und nahen Autobahnkreuzen, sind also konzipiert als ein Stück »autogerechte« Bahn, während die alten Innenstadtbahnhöfe zentral gelegen waren, direkten Anschluss an ein dichtes Netz von Bussen und S-Bahnen hatten und damit sehr viel Reisezeit im Vor- und Nachtransport einsparen konnten. Der Flughafenbahnhöfe Frankfurt, Köln/Bonn und Düsseldorf haben auch schon Elemente autogerechter Bahnhöfe mit ihren vielen Parkhäusern und Großparkplätzen.

Faktor Vor- und Nachtransport sehr reisezeitrelevant

Für die Gesamtreisezeit ist ohnehin weniger die Höchstgeschwindigkeit auf der Strecke, sondern die Systemgeschwindigkeit von Tür zu Tür maßgeblich. Sie hängt ab von den Zu- und Abgangszeiten, also der Dichte der Bahnhöfe und Haltepunkte, und von den Wartezeiten beim Umsteigen, die von der Taktdichte und integralen Taktabstimmung bestimmt werden. Weil die Hochgeschwindigkeitsbahn kein dichtes Netz haben kann, führt sie immer zu langen Zu- und Abgangszeiten für alle Menschen, die nicht direkt im Korridor Start und Ziel haben.

Also gibt es gute Gründe, die streckenbezogene Geschwindigkeitsfixierung in der Bahnpolitik aufzugeben und stattdessen die Systemgeschwindigkeit im Vergleich zur Konkurrenzgeschwindigkeit im Straßenverkehr zu optimieren.