BAHNENTWICKLUNG IM GENERELLEN VERKEHRSPOLITISCHEN KONTEXT

Stadt- und Dorfzerstörung durch Autoverkehrsausbau

Anstelle der überfälligen Modernisierung des Bahnnetzes bekam der Straßennetzausbau maximale politische Priorität. Das galt nicht nur für die Verkehrsausgaben des Bundes, sondern auch für die Ausgaben der Länder, der Kreise und der Gemeinden für Verkehr. Bei den Gemeinden kamen dann noch die Ausgaben für den Parkraumausbau hinzu. Der autogerechte Systemausbau erfolgte in den 1960er bis 1980er Jahren besonders brutal

Man riss für neue und auszubauende Hauptverkehrsstraßen, Ortsdurchfahrten, Parkhäuser und Parkplätze vielfach Häuser ab, planierte Grünflächen, holzte allenthalben Alleen ab und machte Platz für immer mehr Autos. Besonders autogerecht wurde »Suburbia« ausgebaut, mit riesigen Autobahnkreuzen und autogerechten Verbrauchermärkten.

Autobahnkreuze sind die flächenbeanspruchendste Straßenverkehrsanlage. Sie zerdehnen den Raum. Ohne Auto ist man hier aufgeschmissen, wenn man zur anderen Seite will

In der DDR hatte der Straßenbau geringere Priorität. Trotzdem gab es für die neuen Großwohnsiedlungen auch einige stadtautobahnähnliche Projekte (z.B. in Halle Neustadt). Für einen systematischen Straßennetzausbau fehlten dagegen in der DDR das Geld. Darum erhielten die meisten Großwohnsiedlungen Anschluss an die Straßenbahn- und S-Bahnnetze. Der Anstieg der privaten und betrieblichen Motorisierung blieb in der DDR bescheiden. Erst nach der Wende wurden dann auch in den neuen Bundesländern schnell mit eigenen Sonderprogrammen die Autobahnen und Stadtschnellstraßen ausgebaut und Suburbia mit großflächigem Einzelhandel »zugepflastert«.

BRD als Stauland

In der BRD dagegen nahmen seit den 1960er Jahren dank der autofixierten Verkehrspolitik die Staus nach Zahl und Länge schnell zu. Das Auto dominierte die Verkehrsleistung schon ab den 1980er Jahren. Kein Wunder, dass dadurch die Zahl und Länge der Staus immer weiter zunahmen. Das kommunale und regionale Verkehrschaos wurde zum politischen und medialen Dauerbrenner. Es war eben sehr viel einfacher, Autos millionenfach zu verkaufen, als dazu passend das Straßenverkehrssystem mit den Kapazitäten zum Fahren und Parken auszubauen.

Schon 1980 dominierte in der BRD Schon 1980 dominierte in der BRD der Autoverkehr, in der DDR der Autoverkehr. In der DDR hatten Busse und Bahnen höhere Ante ile, nach d und Bahnen höhere Anteile, nach der Wende dominierte a Wende dominierte auch dort bald der Autoverkehr

Neue Bundesländer mit »nachholender« Motorisierung

Nach der Wiedervereinigung folgten auch die neuen Bundesländer den westlichen Verkehrsentwicklungsmustern. Jetzt wurden die Städte und Dörfer von einer Motorisierungswelle überrollt. Dementsprechend gingen im kommunalen, regionalen und überregionalen öffentlichen Verkehr die Nachfragezahlen zurück. Trotzdem sanken die Anteile des Öffentlichen Verkehrs in den neuen Bundesländern wegen der immer noch beachtlichen Netz- und Fahrplandichten nicht auf das geringe Westniveau ab. Allerdings kam es nach der Vereinigung der beiden Bahnsysteme West und Ost auch in den neuen Bundesländern zu Streckenstilllegungen. Der potenziell mögliche Aufschwung durch Einführung neuer und Verlängerung bislang an der innerdeutschen Grenze endender IC-, IR- und ICE-Linien wurde durch die generelle Sparpolitik der Bahn seit den 1990er Jahren versäumt. Immerhin gab es einige beachtliche Nahverkehrsprojekte wie die S-Bahn Leipzig. Aber die nötige Angebotsoffensive kam nicht richtig in Gang. Das wurde am Beispiel der Berliner S-Bahn deutlich. Einerseits wurde der neue Hauptbahnhof als spektakuläres Neubauprojekt realisiert. Andererseits wurde die S-Bahn mehrere Jahre massiv beschädigt durch die Sparpolitik des Mutterkonzerns DB bei den Ausbesserungswerken und Neubeschaffungen, was die Menge der einsatzbereiten S-Bahnzüge massiv reduzierte, mit der Folge schmerzlicher Taktausdünnungen.

Verkehrsbereich verfehlt klar die Klimaziele

Im wiedervereinigten Deutschland verfehlt der immer noch stark autodominierte Verkehrsbereich weiterhin die klimapolitisch gebotenen Ziele einer nachhaltigen Umwelt- und Verkehrspolitik. Drastisch war der »Absturz« der Güterbahn in den Neuen Bundesländern nach der Wende, auch hier begann der Lkw den Gütertransport komplett zu majorisieren. Die Bahnen wurden zunehmend marginalisiert. Darauf reagierte die neue DB AG mit weiteren Streckenstilllegungen in den neuen Bundesländern.

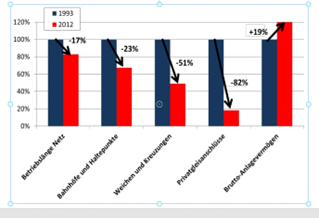

Der Systemabbau bei der Bahn schreitet auch nach der Bahnreform fort. Am stärksten trifft es die Gleisanschlüsse der Güterbahn

Das Netz schrumpfte um weitere 17 %, die Zahl der Bahnhöfe und Haltepunkte um 23 %, die Zahl der Weichen und Kreuzungsstellen wurde halbiert, 82 % der Gleisanschlüsse für Betriebe wurden abgebaut, und das alles, obwohl die Investitionen zu gleichen Zeit um 19 % gesteigert wurden. Aber dieses Geld ging fast ausschließlich in die Großprojekte des Hochgeschwindigkeitsverkehrs.

Benachteiligter Fußverkehr

Am negativsten betroffen von solchen autofixierten Einseitigkeiten war nach der Wende der Fußverkehr, der mit immer weniger Platz, Grünzeit, Personal und Geld abgespeist wurde. Zwar hatten viele Orte in Ost und West seit den 1970er Jahren kleine Fußgängerzonen geschaffen, aber meist verbunden mit neuen City-Ring-Planungen und neuen Parkhausbauten. Systematische Netzplanung für den Fußverkehr blieb die große Ausnahme.

Benachteiligter Radverkehr

Negativ betroffen war auch der Radverkehr, der im Autoland lange Zeit als »aussterbende«, vernachlässigbare Verkehrsart angesehen wurde. Seine Infrastruktur blieb deswegen äußerst lückenhaft. Zwar wurde nach der Wende mit dem Nationalen Radverkehrsplan (mittlerweile der dritte) der weitere Handlungsbedarf der Fahrradförderung benannt und die Bundesmittel für Fahrradförderung aufgestockt, doch trotzdem kommt der Netzausbau nur langsam voran, und im regelmäßigen Fahrradklimatest schneiden die meisten Orte immer noch sehr mäßig ab wegen mangelhafter Infrastruktur und fehlender Sicherheit.

Mangelhafte Verknüpfung Bahn und Fahrrad

Große Mängel hatte die Verknüpfung des Bahnsystems mit dem Fahrradsystem. Bis in die 1970er Jahre hatten fast alle Fernzüge eigene Gepäckwagen, die im Selbstverlad für die Fahrradmitnahme genutzt wurden. Im IC- und ICE-System wurde diese Möglichkeit abgeschafft. Dabei ist der Fahrradtourismus ein stetig boomender Bereich, dem mit der Fahrradmitnahme im Zug ganz andere Aktionsradien eröffnet werden. Noch in den 1960er Jahren transportierte allein die DB im Fernverkehr jedes Jahr 5 Mio. Fahrräder. Im SPNV ist immerhin in Regional- und S-Bahnen die Fahrradmitnahme möglich, allerdings wurde sie von Land zu Land und Verkehrsverbund zu Verkehrsverbund unterschiedlich tarifiert. Bei der Gestaltung der Bahnhöfe und Haltepunkte mit den Treppen und Aufzügen wird in Deutschland auf Fahrradmitnahme meist nicht geachtet, oft fehlen Schieberillen, und die Aufzüge sind zu klein. Viel zu langsam erfolgt der Ausbau von Radstationen an Bahnhöfen. Selbst der Spitzenreiter bei Radstationen, Nordrhein-Westfalen, hat sein 1995 gesetztes Ziel von 100 Radstationen noch nicht erreicht. Im übrigen Bundesgebiet muss man lange nach Radstationen suchen. In den Niederlanden dagegen wird beispielhaft vorgemacht, dass Radstationen zur Grundausstattung jedes mittleren und großen Bahnhofs gehören und dass selbst kleine Bahnhöfe bewachtes bzw. automatikgesichertes Fahrradparken ermöglichen.

Die Radstation am Hbf Münster ist die größte und schönste in Deutschland mit 3.000 Plätzen

Auch öffentliche Leihfahrräder sind ein wichtiges intermodales Serviceangebot an Bahnhöfen

Das interkommunale Leihfahrradangebot metropolrad Ruhr hat seine Stationen bevorzugt an Bahnhöfen und S-Bahn- sowie Stadtbahnhaltestellen. Es wird von 10 Nachbarstädten organisiert

Elektromobilität im öffentlichen Verkehr wenig gefördert

Obwohl die Elektromobilität als Schlagwort seit circa 2000 in der verkehrspolitischen Debatte forciert wird – seit Dieselgate und Klimakrise noch mehr –, konzentriert sich das alles auf den Einsatz von E-Autos, neuerdings punktuell auch E-Lkw mit drei Teststrecken für Oberleitungen auf Autobahnen. Die Anschaffung von E-Autos wird hoch subventioniert. Dagegen wird die klassische Elektromobilität auf Schienen (Oberleitungsbasierte Fern- und Regionalbahnen und Straßenbahnen sowie O-Busse, akkubasierte Busse und Bahnen) sträflich vernachlässigt und kommt nur sehr langsam voran.

Bahn als Pionier der Elektromobilität. Eigentlich wurde die Elektromobilität für den Schienenverkehr erfunden, mit den ersten elektrischen Straßenbahnen. Sie traten seit circa 1900 einen weltweiten Siegeszug an. Besonders früh und systematisch erfolgte die Elektrifizierung der Bahnen in den Alpenländern, in denen Kohle als Treibstoff knapp und teuer war, während die »nahe liegende« Wasserkraft optimal genutzt werden könnte. Hier wurden von Anfang an Nahverkehr und Fernbahnen elektrifiziert, allen voran in der Schweiz.

Die Schweiz als Pionierland der Elektrifizierung, bei der nicht nur die Hauptstrecken, sondern auch die Regional- und Lokalbahnstrecken durchweg elektrifiziert wurden. Mit Hilfe der durchgängigen Elektrifizierung wurden in der Schweiz die in Deutschland mühsamen Traktionswechsel zwischen Kohle, Diesel und Strom vermieden. Die Bahnen fuhren leiser und waren spurtstärker als die Dampf- und Dieselzüge

Die »Familie« der elektrischen Nahverkehrsfahrzeuge wurde noch ergänzt durch den Oberleitungsbus (»O-Bus«), der aber erst in den 20er und 30er und dann wieder in den 50er Jahren relevant wurde, als der kommunale Schienenverkehr angesichts der beginnenden Auto-Motorisierung seine erste Krise bekam und der O-Bus als flexibler und kostengünstiger galt.

Die »Dieselbahn« als Sparoption

Im Gegensatz zu den Schweizer Bahnen setzte die deutsche Bahnelektrifizierung außerhalb der S-Bahnsysteme später ein und wurde nicht systematisch forciert. Deutschland hielt als »Kohleland« zunächst bis in die 1960er Jahre in der BRD und DDR an der Kohle-Dampftraktion fest. Die Oberleitungselektrifizierung galt als teuer. Deswegen haben beide deutsche Staaten und ihre Bahngesellschaften keine durchgängige Netzelektrifizierung verfolgt und lediglich die alten Dampflokomotiven durch Dieselloks und -Triebwagen ersetzt. Die Elektrifizierung des Bahnnetzes blieb dagegen sehr lückenhaft. Dadurch kam es zu einer Zweiteilung des Netzes in elektrifizierte Hauptstrecken und nicht elektrifizierte Nebenstrecken. Die vielen Nebenstrecken wurden damit politisch und konzeptionell als nicht mehr wirtschaftlich zunehmend »abgeschrieben« und Schritt für Schritt stillgelegt. Diese Zweiteilung des Netzes und fortschreitende Dezimierung der Netzlänge und Dichte rächt sich heute als gravierender strategischer Fehler, der den ländlichen Raum immer autoabhängiger macht.

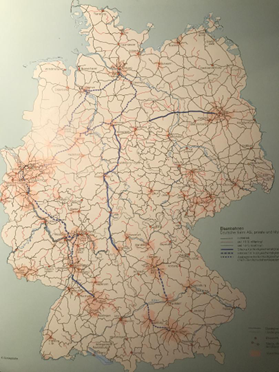

Immer mehr nicht elektrifizierte sogenannte »Nebenstrecken« wurden stillgelegt, dadurch nahm die Netzdichte dramatisch ab

Die schwere Dieselbahn als Hemmnis

Viele Dieselbahnen fuhren bis in die 1980er Jahre mit einer schweren Lokomotive und angehängten Waggons. Diese mussten mit großem Personalaufwand gekuppelt werden, durch Verbinden von jeweils zwei Waggons mit schweren Eisenhaken und einer ergänzenden Schraubverbindung sowie mühsames Stöpseln der Leitungsverbindungen. Die Zugbildung dauerte dementsprechend lange. Eine einfache Wendefahrt war nicht möglich, für Rückfahrten musste mühsam und zeitraubend rangiert werden.

Wendetriebwagen als späte Innovation

»Schlanker« Bahnbetrieb wie in der Schweiz, den Niederlanden und Dänemark war so lange nicht möglich. Dort wurden schon früh Triebwagen eingesetzt. Diese waren leicht kuppelbar und in beide Fahrrichtungen einsetzbar, mit einem Führerstand auf jeder Seite. Das machte den Nahverkehr auf der Schiene flexibel und ersparte die langen sogenannten »Totzeiten« an den Linienenden für das mühsame, rangierintensive Wenden.

Der Schienenbus als Ausnahme

Eine frühe, intelligente Ausnahme gab es allerdings bei der DB und DR, den sog. »Schienenbus«. Er war als »Zwitter« aus Bus und Schienenfahrzeug konzipiert und gehörte damit zu immer wichtiger werdenden Produktfamilie der »leichten Bahnen«. Die Schienenbusse waren leichte, kleine Wendetriebwagen, motorisiert für 80 km/h Höchstgeschwindigkeit. Das reichte im Nahverkehr völlig aus. Sie konnten in Einfach- Doppel- und Dreifachtraktion betrieben werden. Allerdings wurden sie nur als Dieselfahrzeuge gebaut. Sie waren in ihrer Kapazität und Leistungskraft ideal an den Einsatz in weniger stark frequentierten ländlichen Schienennetzen angepasst.

Doch leider wurde der Schienenbus bei der DB und später auch bei der DR ab den 1960er Jahren allmählich ausrangiert und ist heute nur noch bei Museumsbahnen für Sonderfahrten im Einsatz.

Der DB-Schienenbus (»Uerdinger«) und der DR Schienenbus (»Ferkeltaxe«) wurden in vielen ländlichen Regionen eingesetzt, sie ermöglichten »schlanken« Regionalbahnverkehr. Heute bräuchte es vergleichbare Produkte mit moderner Akkutechnik als frühen Beitrag zu moderner Elektromobilität

Nach der Bahnreform wurden die Bahnen in Deutschland moderner, bunter, effizienter und fanden sehr viel mehr Nachfrage als die alte DB mit ihrem ungeliebten Nahverkehr. Alle großen Bahnhersteller hatten nun neue Triebwagen im Angebot

Bahnreform bringt Durchbruch im SPNV

Erst nach der Bahnreform haben dann Mitte der 1990er Jahre die deutschen Bahnen von den schon lange im Straßenbahnbereich geläufigen Elementen wie Automatikkupplung, Wendetechnik und Leichttriebwagen gelernt. Die DB verlor ihr Monopol im Nahverkehr. Der Ausschreibungswettbewerb führte zu vielen neuen Unternehmensgründungen, die mit kreativen Konzepten der DB immer mehr Aufträge »abjagten«. Aber trotzdem blieb die Dieseltraktion noch bis in die 2020er Jahre dominant im Fuhrpark des SPNV, erst langsam kommen auch Akkutriebwagen ins Netz.

Der Cargo-Sprinter als Güter-Pendant zum Schienenbus

Auch für die regionalen Güterbahnen gab es ein ähnlich intelligentes Produkt wie den Schienenbus, den sogenannten »Cargo-Sprinter«. Er wurde allerdings von der DB nicht wirklich ernstgenommen. Er besteht aus zwei Fahrerkabinen für Zweirichtungsverkehr und dazwischen gestellten Güterwagenpritschen für Container oder andere Fracht.

Der Cargo Sprinter hätte die Güterbahn auch im Nahverkehr wieder konkurrenzfähig machen können, wenn die Bahn nicht ausschließlich auf Langzüge und große Distanzen fixiert gewesen wäre

Der Cargo Sprinter widerspricht der traditionellen Bahnlehre, dass Güter nur für lange Wege von mindestens 400 km auf die Schiene gehören und Güterzüge möglichst lang, am besten 750 m lang, sein sollten. Kleine Gütermengen und kurze Güterstrecken sollten Domäne des Lkw bleiben. Dabei erfolgen etwa 80 % aller Güterfahrten mit Lkw und Lieferwagen im Nahbereich unter 50 km. Wer diesen Markt ignoriert, marginalisiert damit die Güterbahn und überlässt die Autobahnen dem millionenfachen Ansturm von Lkw und Lieferwagen, der dort regelmäßig für kilometerlange Staus sorgt.

In der Blütezeit der Industrialisierung und der Bahnentwicklung von etwa 1870 bis 1920 hatten eigentlich alle großen Industriewerke eigene Schienennetze, auf denen sie längs der Fertigungsprozesse Ihre verschiedenen Produkte und Materialien über kurze Entfernungen hin und her fuhren. Nicht umsonst hatten bis in die 1930er Jahren auch viele kommunale Straßenbahnbetriebe eigene Gütersparten. Inzwischen sorgen die immer häufigeren Online-Bestellungen für eine Explosion kleinvolumiger und kurzlaufender Stückgutsendungen, die eine regionale Güterbahn gut befördern könnte.

Die Staulänge nimmt permanent zu, kein Wunder bei dem forcierten Ausbau der Autobahnen und dem Verzicht auf geeignete Schienenverkehrsangebote für regionalen Güterverkehr

So, wie die neuen Leichttriebwagen den SPNV revolutioniert und vielfach in die Erfolgsspur gebracht haben, könnten auch die Cargo-Sprinter den regionalen Güterverkehr revolutionieren. Für den schnellen Güterumschlag und das Umsteigen der Güter könnten dann moderne Verladetechniken mit Gabelstaplern, Abrollcontainern und autonom fahrenden (Raupen)Fahrzeugen sorgen.

KombiBus als Geschäftsfeld für kombinierten Personen- und Güterverkehr

Eigentlich hat der kombinierte Personen- und Gütertransport eine lange Geschichte, beginnend mit den Kutschen von Thurn und Taxis über die weltweite Ausbreitung von Postbusdiensten bis hin zu den KombiBUS- Angeboten in Finnland (Matkahuolto) und Schweden (Busgods). Wenn in Bussen Reisendengepäck mitgeführt werden kann, warum nicht auch Stückgut? In der Uckermark wurde in Deutschland nach Jahrzehnten verpasster Chancen erstmals wieder ein KombiBUS-Angebot von der uckermärkischen Verkehrsgesellschaft aufgebaut.

Vorne Personenbus, hinten Lkw. In Finnland und Schweden transportieren ländliche Bussysteme immer auch Güter (Stückgut) und machen damit den ÖPNV auch in ländlichen Regionen wirtschaftlich

Man braucht dafür ein modernes Logistik-Konzept, eine Dispositionszentrale und kleine Sackkarren und Transportwägelchen, um an den Knoten im System die Güter mit Hilfe des Fahrpersonals »umsteigen« zu lassen. Ein paar Transportboxen und gegebenenfalls etwas größere Plattformflächen in den Bussen reichen aus, um ländlichen Busverkehr dank der Gütermitnahme ländlichen Busverkehr wieder wirtschaftlich zu machen.

„Elektromobilität im öffentlichen Verkehr wenig gefördert“ (siehe oben)

ich stimme der Beschreibung der unheilvollen Fehlentwicklung der Bahn zu, allein:

ohne politischen Willen, dies nachhaltig zu ändern, hat die Bahn keine Zukunft.

Hoffen wir, daß der öffentliche Druck auf die Politik, endlich für eine Zukunft im Klimawandel

mehr zu tun, endlich wirkt – es gibt ja sogar schon Urteile höchster Gerichte dazu, und das

BVerfG argumentiert interssanterweise mit der bedrohten Freiheit unserer Kinder!

Aber eine ganz prosaische Frage zur E-Mobilität: warum mußten ausgerechnet die

stark defizitären ÖPNV-Betriebe teure E-Busse anschaffen, wo der Bus doch nur einen

minimalen Anteil an einer städtischen Fahrzeugflotte ausmacht. Gescheiter wäre es doch,

wenn wenigstens die Hälfte der Autofahrer, die hinter dem Bus herfahren, in den Bus einstiegen,

dann sänken Energieverbrauch, Krach und Unfälle.